Castres

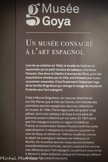

Centre National et Musée Jean-Jaurès. Musée Goya.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Juan de la ABADIA. ÉCOLE ESPAGNOLE - XVe SIÈCLE. (ACTIF ENTRE 1470 ET 1500). Saint Vincent de Saragosse. Saint Evêque. TEMPERA SUR BOIS. ACHAT VILLE DE CASTRES AVEC L'AIDE DE L’ÉTAT ET LA RÉGION, 2002.

47

A droite. Lluis BORRASSÀ (GERONE, 1380 - BARCELONE. VERS 1425) La Flagellation du Christ S.D. TEMPERA SUR BOIS.

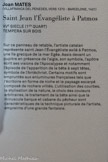

A Gauche. Joan MATES. (VILLAFRANCA DEL PENEDES, VERS 1370 - BARCELONE, 1431). Saint Jean l’Evangéliste à Patmos. XVe SIECLE (1er QUART). TEMPERA SUR BOIS.

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

Prédelle : Saint Philippe, saint Jacques le Majeur, saint Barthélémy, saint André, saint Jean, saint Pierre.

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

Anonyme ÉCOLE FRANÇAISE - XVIIIe SIÈCLE (1ère MOITIÉ) Commode BOIS, MARBRE, BRONZE

86

87

88

Anonyme ÉCOLE FRANÇAISE Commode BOIS

89

90

91

92

93

Bartolomé Estebàn MURILLO (SÉVILLE, 1617- ID. 1682) La Vierge au chapelet Vers 1650 HUILE SUR TOILE Marie et l’Enfant Jésus sont ici réunis dans une composition harmonieuse et intimiste. Cette œuvre fait partie d’un ensemble d’une vingtaine d’œuvres du même sujet qui jalonnent la carrière de l’artiste. Le thème, lié aux idées nouvelles de la Contre-Réforme, vise à intégrer la religion dans la vie quotidienne des fidèles tout en sollicitant leur sensibilité. Murillo, parfait représentant de ce courant, s’inspire avec bienveillance des gens du peuple et fait adopter à ses personnages les traits d’une jeune sévillane et d’un petit enfant. Un jeu de clair-obscur souligne les drapés amples et soyeux de cette Vierge à l’enfant.

94

95

96

97

98

99

100

Anonyme ÉCOLE ESPAGNOLE - XVIIe – XVIIIe SIÈCLE Circoncision. S.D. CIRE, BOIS, METAL.

Anonyme ÉCOLE ESPAGNOLE-XVIIe-XVIIIe SIÈCLE Adoration des bergers S.D. CIRE, BOIS, METAL

ÉCOLE ESPAGNOLE. TOLÉDE ( ?). XVIe siècle. Cabinet (Bargueno) Corps en noyer avec incrustation d’os.

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

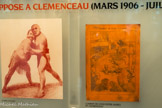

Les Maures se protègent du taureau aux cornes emboulées par un rempart d’ânes. EAU-FORTE, AQUATINTE BRUNIE ET POINTE SÈCHE ET BURIN SÉRIE LA TAUROMACHIE (1815-1816) – PLANCHE 17

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

Francisco LACOMA Y FONTANET (BARCELONE, 1778 - PARIS, 1849) Portrait de Jean-François Cailhava 1814 HUILE SUR TOILE

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169