La Ciotat

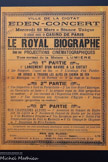

La gare, le cinéma Éden-Théâtre, le Palais Lumière, l'église de Saint-Marcel, le Château des Creissauds avec la Maison Ferroni à Aubagne.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

Au XVIIIe siècle, près de l’Huveaune, sur l’emplacement de la chapelle Saint- Sauveur (XVIe siècle), est construite la nouvelle église paroissiale. Les travaux commencés en 1709 s’arrêtent faute de moyens et à cause de la peste de 1720. Seul, le sanctuaire est construit.

52

En 1748, Monseigneur de Belsunce encourage les paroissiens à reprendre les travaux. La construction d’une église à trois nefs est devenue inutile avec l’agrandissement des églises voisines. L’édifice est construit au Sud-Est de l’ancienne chapelle Saint-Sauveur et ne comporte qu’une seule nef. L’église est achevée en 1752. Elle est consacrée le 23 octobre 1836 par Mgr Eugène de Mazenod comme l’indique la plaque commémorative en entrant à gauche puis elle est restaurée en 1952.

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

![<center>L'église de Saint-Marcel</center>Dans le caveau sont inhumés :

Gaspard de Forbin (23/01/1593) ; son épouse, Antoinette Magallon (5/01/1609) (inhumation à ND-de-Nazareth, translation en 1636) ; Charles de Forbin (23 février 1663) ; Gaspar de Forbin (9 janvier 1709) ; Thérèse de Forbin (9 janvier 1719) ; Claude de Forbin, amiral du roi (4 mars 1733) ; Jean-Claude, Palamède de Forbin-Gardanne (6/01/1779), son épouse Clothilde, Adélaïde de Félix de la Ferratière (5/10/1780) ; -François, Auguste, Fortuné de Forbin-Gardanne (3/09/1823) ; -Marie, Aglaë, Roselyne de Villeneuve de Bargemon, première épouse du Marquis de Palamède de Forbin (28/02/1884) [aucun acte de sépulture ne l’atteste sauf le testament du 5/03/1880]](./thumbnails/sans_titre-2330.jpg)

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96