Lourmarin

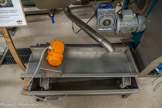

Le temple, la ville, le château. Le Moulin à huile de Cadenet au Domaine Bastide du Laval.

Une forteresse fut créée au XIIe siècle. Par une bulle datée de 1189, Clément III plaça sous sa juridiction les hospitaliers du Pont de Bonpas qui possédaient une maison à Lourmarin, sur le chemin menant d'Aix-en-Provence à Apt, à l'entrée de la combe « passage des plus dangereux de la Basse Provence ». Cette trouée historique fait communiquer la vallée de la Durance avec celle du Calavon d’Apt, en traversant le Luberon par un étroit défilé bordé de rocs escarpés et de falaises à pic, entre lesquels s’écoule l’Aiguebrun. Le Docteur Jacquême, dans son Histoire de Cadenet de 1920, suppose que le surnom de Laurus, souvent attribué aux soldats romains, a pu être le nom du premier possesseur de terres, allant de Pertuis jusqu’à Mérindol. On pourrait alors considérer que Lauris, Lourmarin, Villelaure, auraient la même étymologie. La plus ancienne mention de Lourmarin est « Luzmari », d’après une charte de 1075. On trouve par la suite « Lucemarino » en 1165, et « Lourmarin » en 1189. »

1

2

3

4

5

6

7

8

Peuplé, dans sa très grande majorité, de protestants, Lourmarin avait eu au 17e siècle un temple, dont l'emplacement précis, la date de construction et l'architecture ne sont pas connus. Il fut démoli par ordonnance royale en 1663. Contraints en 1685 d'abjurer leur foi, les lourmarinois lui demeurèrent néanmoins fidèles en dépit des persécutions et tracasseries diverses et eurent, comme ceux de Mérindol et de Cabrières-d'Aigues, une église du désert. La liberté de culte leur fut officiellement rendue en 1789, mais la période révolutionnaire ne leur permit guère d'en profiter (décret de 1793 supprimant les églises). Ce n'est que sous l'Empire que le consistoire de Lourmarin put former et mettre à exécution le projet d'édifier un temple. Il obtint le 30 mars 1805 l'autorisation d'acquérir à cet effet un terrain et confia à l'architecte Penchaud le soin de dresser les plans de l'édific

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

Le manoir de Louise : 1513-1526. A la mort de Raimond d'Agoult, le patrimoine familial est partagé entre ses sœurs. A l'ainée, Louise, veuve de Claude de Montauban, revinrent Sault et Forcalqueiret, deux châteaux éloignés d'Aix, la capitale. C'est pour y fixer sa résidence que Louise récupéra la bastide de Lourmarin et entreprit aussitôt des travaux d’agrandissement qui transformèrent le petit édifice en un véritable château.

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

Presse à linge. Fin du 16ème siècle, France, chêne. Elle permettait de défroisser et de mettre le linge fin (dentelles) en pli. Décors en haut-relief sur les montants de la presse et deux cariatides représentant des jeunes gens.

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

Miroir. 18ème siècle, Italie, bois doré. Miroir dans un cadre en bois sculpté ; trois Putti en ronde-bosse au milieu d’un entrelacs de feuillages

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

Dégustation. La dernière étape consiste à déguster l’huile et apporter d’éventuels ajustements si nécessaire. Si le Moulinier n’est pas satisfait de son huile, il peut jouer sur plusieurs éléments afin d’en modifier le goût : le débit d’apport des olives au broyeur, la vitesse de rotation du broyeur, la température et la durée de malaxage, la vitesse d’apport de la pâte au décanteur... <brt Conservation. L’huile est prête à être conditionnée en bidons inox, afin d’être protégée de la lumière, de la chaleur et de toute forme d’oxydation. L’huile est ensuite transférée dans la cuverie climatisée à 16°C toute l’année.

189